お刺身や天ぷら、フライ、唐揚げや丸焼きなど調理法が豊富で、塩辛やスルメ、さきいかなどの加工品等でも馴染みのある食材の「イカ」を紹介します。

イカについて

イカは貝類と同じ仲間の軟体動物で、判明しているだけでも世界中で約450種類も存在し、その歴史は古く、縄文時代にすでにイカの食文化はあったと考えられています。奈良時代の書物にも「いか」の名が登場していることから、古くより日本人に食べ親しまれてきた食材ということがわかります。

「杯」と数える理由

イカは生きている時には、「1匹」と数えますが、市場に出ると「1杯」と数えられます。

イカの胴体がうつわのように見えるため「杯」と数えるようになりました。また、出回っている状態でも「1匹」と数えることはできますが、その場合は活きの良さ、新鮮さをアピールする場合に用いられるそうです。

イカの種類

食用のイカは30種類ほどで、生物学的に大きく2つに分けられ、甲がないイカはツツイカ目に、甲があるイカはコウイカ目に分けられています。ツツイカ目にはスルメイカ、ヤリイカ、剣先イカなどが含まれ、日本でよく食べられているイカはこちらの種類の方が多く、骨がないのが特徴です。コウイカ目の代表は、コウイカや紋甲イカです。また、種類ごとでも旬が異なるのもポイントです。

<ツツイカ目>

ヤリイカ(旬:12月~2月頃)

初春は特に刺身で食べるのに適しています。1~2月には卵巣が大きくなるので「子持ちイカ」として出回ることが多く、丸ごとゆでたり、煮たりして調理することで美味しく召し上がれます。

ホタルイカ(旬:1~5月)

産地によっても少し異なり、日本で一番漁獲量が多い兵庫県では1月~5月頃が旬といわれ、特に3月から4月が最盛期となります。生食も可能ですが、ボイルなどで出回ることが多く、酢みそ和えや煮物、炒めもの、炊き込みごはんなど幅広い料理に活用できるのが魅力です。また、内臓も一緒に食べられるためビタミンAが多く、魚介類のなかでも上位です。

アオリイカ(旬:春から夏)

寿司の高級ネタとしても使われ、味が良くうまみがあります。むちっとした弾力のある食感と甘味を味わうには、生食がおすすめです。

ケンサキイカ(旬:5月~9月、ピークは6月~8月の夏頃)

柔らかい肉質と強い甘みが特徴で、刺身として美味しく食べられます。

スルメイカ(旬:7月~9月)

いかそうめん等でも見かけることの多い日本で最もポピュラーな種類で、日本列島の海流にのって一年中回遊しているので入手しやすく、通年で食事に取り入れやすいのも特徴です。

夏から秋にかけて旬を迎えるため「夏イカ」とも呼ばれ、体長約30㎝で「スルメ」の名前は「墨を吐くものの群れ」から「墨群れ(すみむれ)」から「するめ」と呼ばれるようになったと言われています。また、スルメイカを干した加工品「スルメ」は「寿留女」とも表記され、縁起物として結納品にも用いられます。

<コウイカ目>

コウイカ(旬:初春)

硬い石灰質の甲が特徴で、多くの墨を持っていることからスミイカとも呼ばれています。

クセがなく淡泊な味のため、和・洋・中を問わず様々な料理に利用でき、天ぷらや寿司の高級ネタとしても使われます。

栄養的特長

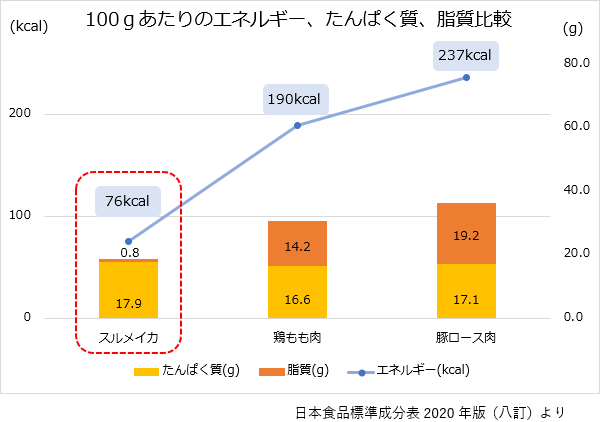

高たんぱく質で低エネルギー、低脂質

イカは鶏肉や豚肉と同程度のたんぱく質量が含まれる上に、低エネルギーで低脂質なのが特徴です。豚ひき肉や鶏もも肉と比べると、エネルギーが約3分の1、脂質が10分の1、低カロリーな鶏むね肉と比較しても、イカの方がエネルギー、脂質ともに低くなっています。

タウリン

栄養ドリンクなどで耳にすることの多いタウリンは、肝機能や目の疲労回復のほかに血中のコレステロールや中性脂肪を減らす、血圧を正常に保つ作用など生活習慣病予防効果が期待されています。また、タウリンは水に溶ける性質があるため、生食またはスープや鍋など煮汁ごと取り入れると摂取がしやすくなります。揚げたり、焼いたりする調理法だとタウリンは5%程度損出すると言われています。

摂り過ぎにはご注意

① プリン体

イカにはプリン体が多く含まれています。プリン体を過剰摂取すると高尿酸血症や痛風発症リスクの上昇につながります。そのため、プリン体の1日の摂取量は400mg以内に制限することが適正とされています。

スルメイカには100gあたりにプリン体が187mg含まれ、1杯(200g程)食べてしまうと1日のプリン体の摂取制限量をほぼ満たしてしまうため、1日1/2杯までを目安にしましょう。

また、プリン体の多い食材との組み合わせは避ける、などの調整もお勧めします。

※プリン体の多いもの(100g当たり)

・鶏レバー 312mg

・カツオ 211mg

・たら白子 560mg

参考文献:公益財団法人 痛風・尿酸財団「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン(第3版)」

② 加工品(さきいか、塩辛など)

さきいかや塩辛など、イカは加工品も多く出回っています。日持ちがして手軽にとれますが、保存性を高める上で塩分や糖分が多く添加されているため、食べすぎには注意が必要です。

目安として、さきいかは1食当たり15~20g(小袋1/2~1袋目安)、塩辛は1回小さじ1杯程度、頻度は多くても週2回などにし、一緒に野菜のスティックやサラダ、温野菜など、野菜と

合わせて取るようにしましょう。

美味しいイカの選び方

<生のイカの場合>

全体に透明感があり、目が黒く澄んでいるのがポイントです。

イカの色は、鮮度が高い状態で透明から赤茶色、白色へと変化します。

※白色へ変化し始めた際は、生食はせず加熱して食べるようにしましょう

※茶色い斑点が出ている場合は鮮度が落ちているため、選ばないようにしましょう

<冷凍のイカの場合>

とれたてをすぐに冷凍すると濃い茶褐色になります。

冷凍のイカでは茶褐色で、胴の部分が丸くふっくらしているものを選びましょう。

処理方法と保存方法

① イカを真水でよく洗う(食中毒予防のため)

② 足側から胴体に指を入れると内臓があるので、内臓を引きはがし足と一緒に引き抜く

③ イカ胴体からイカの耳をつまんで皮と一緒に引きはがす

④ 胴体は開き、軟骨と内臓を取り除く

⑤ 耳は先端に切れ目を入れて皮をはがす

⑥ 足は切れ目を入れて開き、目と口(トンビ)を切り落とし、吸盤を削ぐ

⑦ ペーパータオルなどで水気をしっかり切り、くっつかないよう並べてラップに包み、

密封容器に入れ保存しましょう ※冷凍保存の場合も同様

冷凍イカは冷蔵室や流水で解凍しましょう。流水で解凍すると10分ほどで身がやわらかくなります。少しかための半解凍の状態の方が切りやすく、加熱する際も固くなり過ぎないためお勧めです。また、冷凍することで甘味が強く、ねっとりとした歯ごたえになります。

イカのおすすめの取り入れ方

調理時間は短めに

加熱しすぎると固くなってしまうほか、味も付きにくくなるため、火を通す時はさっと短時間で調理しましょう。また、タウリンは水溶性なので加熱する時は水分が少ない調理法(焼く・炒める・揚げる)、または汁ごと食べられるスープなどにして召し上がるのがおすすめです。

よく噛む、刻む

イカには豊富にうま味成分が含まれており、よく噛むことで食材から旨味成分が出やすくなり、うま味を感じやすくなります。

噛むごとにうま味が出るのは、アミノ酸の含有量やうま味成分が関与しています。

イカのうま味成分は、海老などに多く含まれるアデニル酸(かつお節や魚介・肉のうま味成分イノシン酸のもとになる物質)を中心に、昆布や発酵食品などに多いグルタミン酸や、煮干しなどのうま味成分アラニンというアミノ酸を豊富に含み、これらのうま味の相乗効果によってイカ独特のうま味を生み出しています。また、グルタミン酸やアラニンは肝機能を改善したり、肝臓の再生を促進する働きがあることもわかっています。

イカはするめなど干したものもよく食べられますが、干すとうま味が凝縮し、よりおいしく食べられます。するめなどの干物は小腹が空いた時の間食や、おつまみにもおすすめです。また調理時によく刻むことでも、うま味を感じやすくなりますので、細かく切ったり、刻んで団子状にしてスープやお鍋などで取り入れてみるのもおすすめです。ぜひ参考にしてみてください。

おすすめレシピ

イカの刺身やそうめんで調理の手間なく手軽に作れるレシピを紹介いたします。

水溶性の食物繊維を含む海藻と組み合わせることで、イカに多く含まれるプリン体の吸収を抑えることもできます。おつまみにもおすすめの1品です。

イカそうめんと、めかぶの和え物

【材料】1人分

・イカそうめん 100g

・めかぶ 1パック(50g)

付属のタレ 適量

・わさび(チューブ) 1~2cm

【作り方】

1.イカそうめん、めかぶを器に入れ、付属のタレ、わさびを加えて混ぜます。

※味をみながらタレの量は調整しましょう

※タレが無い場合は、ポン酢で代用できます

【ワンポイント】

辛さが苦手な方は、大葉やみょうがを千切りにしてトッピングするのもおすすめです。

その他にも、生姜、ネギ、ごまなど香りがあるものを混ぜることで、タレを少なめにして薄味でも美味しく感じられ、塩分コントロールにもつながります。

また、イカを細かく刻むことでよりうま味が味わえます。一手間かけられるときにお試しください。