年末年始の食べすぎ、飲みすぎなどの食生活の乱れや、睡眠・休養不足などで体の疲労を感じていませんか。そんなときにおすすめの食材として「酢」をご紹介いたします。

酢について

日本においては4~5世紀頃に中国から酒と一緒に醸造技術が伝来し、江戸時代になって米酢を使った早鮨(はやずし)* が登場したことにより、お酢が広まったといわれています。

また、日本に広まった際には、調味料だけでなく薬としても使われていたほど、古くから酢は体の健康を保つ嬉しい効果が期待できる食材として利用されてきました。

*早鮨とは、塩あるいは酢で締めた魚と、酢を加えて調味した飯を重ね、一夜または数時間置いて食べる鮨。今でいうと鯖寿司のようなもの。

酢の種類

酢は大きく分けて醸造酢と合成酢に分けられ、醸造酢の中でも穀物酢と果実酢に分けられます。

【穀物酢】

米酢

米を主成分に作られた日本の代表的なお酢です。米で造られているため、お寿司や酢の物など日本料理には最も適したお酢で、米の甘みやまろやかさが特徴です。

原材料がお米のみである場合に限り「純米酢」と表示することができます。一方、アルコールを加えて造ったものは、米酢と表示されます。純米酢の方が風味とコクがあるため、まろやかです。一方、アルコールを添加したものは軽やかな味となるため、漬物などの調味酢に使いやすいのが特徴です。

穀物酢

小麦、米、コーンなど、さまざまな穀物がバランスよくブレンドされたものです。淡い色味とお酢のすっきりとした香りが特徴的で、クセが少なくしっかりとした酸味のため、煮物や炒めもの等いろいろなメニューに使えます。

黒酢

黒酢は米酢の一種で玄米が原料で壺酢とも呼ばれています。半年から1年と長期間かけて発酵させるため、褐色から黒褐色の独特な色が特徴です。コクや風味が豊かで人気があり

中華料理だけでなくマリネなど様々な料理に活用できます。

【果実酢】

バルサミコ酢

バルサミコ酢は白ぶどう果汁を煮詰めて長い期間熟成させたもので、濃い茶色が特徴です。

北イタリアのモデナ地方で千年以上前から作られているお酢で、香りが高く、まろやかな甘みがあり、そのまま料理に使うのもおすすめです。

りんご酢

りんご果汁を使ったお酢で、りんごの香りがするフルーティーなお酢です。風味がまろやかで薄めてそのまま飲んだり、野菜との相性も良いためドレッシングやピクルスなどにも最適です。

ワインビネガー(ぶどう酢)

赤または白ぶどうから作られるもので、少し渋味があるのが特徴です。

煮込み料理の隠し味や煮詰めて酸味をとばしてソースにするのがおすすめです。

栄養的特徴

酢の主成分は酸味のもとである酢酸です。他にもクエン酸など、様々なアミノ酸やビタミン、ミネラルが含まれ、その割合は酢の原料や製法によって異なります。

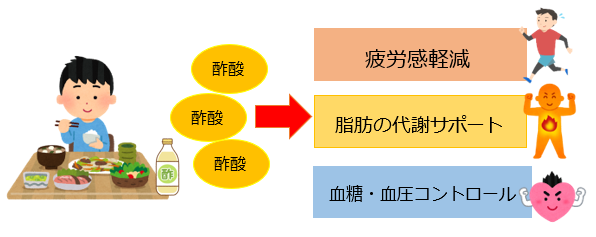

主成分の酢酸については、様々な健康効果に関する研究が行われ、その働きが明らかになってきています。以下いくつかご紹介します。

疲労感軽減

酢酸が疲れの原因となる乳酸の生成を抑え、分解する働きがあります。

酢をとることで運動後などの疲労回復も期待できます。

脂肪の代謝サポート

酢酸を摂取すると、運動した時と同様に、糖や脂質代謝などを調節する物質が活発になります。それにより、脂肪を増やさないように作用するだけでなく、体の中の糖質や脂質が消費されやすくなり、脂肪を減らす効果が期待できます。

食後高血糖の上昇抑制

食事と一緒にお酢を摂ることで食後の血糖値上昇がコントロールしやすくなるといわれています。穀物酢に比べて、バルサミコ酢など酢酸を多く含む酢の方がより血糖値コントロールが期待できます。

血圧コントロール

血圧を抑える効果も期待できます。

実際に、大さじ1杯(酢酸の含有量750mg)のお酢を継続的に摂取することで降圧効果を示した、という研究結果もあります。

また、酢を調味に用いることで塩味が際立ちやすくなり、味を損ねることなく塩分量を減らせる点も血圧コントロールに効果的といわれています。

カルシウムの栄養価アップ

カルシウムは不足しやすく、かつ吸収しにくい栄養素です。

酢酸は、食材のカルシウムを吸収しやすい形に変えます。また、カルシウムを溶かすので、魚を煮ると骨が柔らかくなり、骨ごと食べやすくなりカルシウムを無駄なく摂れます。また、骨付き肉も同様に骨からの身離れがよくなり、食べやすく且つカルシウムも補えるようになります。

カルシウムアップのおすすめの組み合わせ

『酢+大豆製品』

納豆や豆腐はカルシウムを多く含む食材です。

豆腐をスープや煮物にする際に酢を活用したり、納豆を食べる際に少量のお酢を加えるのもおすすめです。

料理例)大豆マリネ

『酢+乾物』

乾物のなかでも特にカルシウムの多い「切り干し大根」と合わせるのがおすすめです。

酢の物にしたり、煮物の調理時に酢をプラスするなどで組み合わせてみましょう。

料理例)なます

取り入れ方の注意点

空腹時は避ける

酢は酸っぱく刺激が強いため、空腹時に摂ると胃の粘膜を傷めたり、胸やけを感じることがあります。水分や食事と一緒にとることを心がけていきましょう。

市販の「ドリンクタイプ」は摂り過ぎ注意

通常のお酢は酸味が強く、そのままでは飲みにくいですが、飲料用として飲みやすく加工されたお酢のドリンクタイプが市販されています。

飲みやすいので、大量に摂ってしまうと胃の負担になる他、飲みやすくするために砂糖が多く含まれているものもあり、無意識にカロリーをとってしまう恐れもあります。

飲む場合は、量やタイミングに注意が必要です。寝る前など夜は出来るだけ控え、日中や運動時など活動量の多いタイミングで、注意書きや目安量を守って適量を取り入れていきましょう。

取り入れるポイント

摂取量の目安: 1日15ml程度(大さじ1杯)

塩分や砂糖などが添加されているものは、食事量や内容などをコントロールしていきましょう。

<酸味が苦手な方へのポイント>

【加熱→冷やす】

加熱により酸味を飛ばすことでまろやかに。酸味は減りますが、栄養成分は残ります。

また、冷やすと揮発性が抑えられ、温かい状態に比べてむせにくく食べやすくなるため、加熱した後で冷やすことにより、さらに酸味を抑えやすくなります。

例)和え物や南蛮漬けなど

【穀物酢を選ぶ】

米や玄米、酒粕などを使った酢や長期熟成などのお酢は酸味が抑えられています。

おすすめ活用方法

調味に酢を加えることで塩味が感じやすく、薄味でも味付けの物足りなさを和らげてくれます。また、加熱することで独特な酸味が軽減してうま味やコクが増します。

他にも煮物にお酢を少し入れることで、たんぱく質の分解がしやすくなりお肉などの具材が柔らかく仕上がります。安いお肉やブロック肉なども柔らかく仕上げることができ、調理の手間も軽減することができます。

【調理の最初に】肉・魚の身や骨を柔らかく煮たいとき、さっぱりと仕上げたいとき

【調理の途中で】ほどよく酢の風味を活かせる

【調理の最後に】酸味や酢の香りを活かせる

手作りドレッシングで野菜摂取を習慣に

野菜、海藻、きのこ類など不足しがちな栄養素も摂りやすくなります。

様々なバリエーションでアレンジも楽しめます。

調味料代わりに

【醤油代わりに】焼き魚や味噌汁など

【砂糖代わりに】紅茶にリンゴ酢やワインビネガーなど

卓上にお酢を置くことで手軽に取り入れやすくなるため、試してみてはいかがでしょうか。

食材の長期保存や臭みとり、殺菌効果

野菜の長期保存や魚の臭みとりにも活用できます。

また、食用以外にも漂白剤の代わりとしても使用でき、アルカリ性の重曹と組み合わせることで、水アカや油汚れなどの汚れにも対応することができます。除菌などの用途には穀物酢を使用しましょう。ワインビネガーやリンゴ酢などは砂糖や甘味料などの成分が入っているため、穀物酢に比べ除菌などの効果が落ちやすくなります。

おすすめレシピ

牛乳とお酢で簡単にできるレシピ。自分好みの塩加減で味付けでき、パンやサラダなどのトッピング、そのまま間食としても楽しめます。

牛乳と酢で作るカッテージチーズ風

【材料】作りやすい分量

・牛乳 500ml

・酢 大さじ2

・塩 ひとつまみ

【作り方】

1.鍋に牛乳を入れて弱火で加熱します。

鍋のまわりが沸々としてきたら、酢を全体に回し入れて軽く混ぜます。

※沸騰しないように注意しながら鍋底から混ぜて様子をみていきましょう

2.お酢を入れて1~2回混ぜたら火を止めてそのまま5分程置きます。

※ホエイ(牛乳から分離された水分)が黄色くなっていることを確認しましょう

ホエイが白い場合は加熱が足りないため、追加で2~3分加熱してみましょう

3.ボウルの上にザルを置き、キッチンペーパーで濾し、水分を絞って塩を加えて完成です。

※水分の絞り方によってチーズの硬さが変わります

【ホエイの活用】

濾した後に残ったホエイは、筋肉のもとになるたんぱく質やカルシウム、マグネシウム、ビタミンも豊富に含まれています。栄養価の高いものになりますので捨てずにそのままスープや料理に活用していきましょう。

今回はホエイを使った簡単ドリンクを紹介します。ホエイの独特な酸味を牛乳で緩和しつつ、栄養価をよりアップ。運動前後など運動効果を高めたり疲労回復に最適なドリンクです。

ホエイのはちみつドリンク

【材料】1人分

・ホエイ 100ml

・牛乳 50ml

・はちみつ 小さじ1/2

【作り方】

ホエイ、牛乳、はちみつを混ぜて完成です。

※はちみつの量で甘さを調整できます。